Era la víspera de una gran batalla.

El aire estaba pesado, cargado de anticipación, y el campamento de los griegos resplandecía con las luces titilantes de las antorchas. En el lado troyano, la misma tensión se percibía entre los muros de Troya. Durante días, los generales y soldados se habían preparado para lo inevitable: la lucha que decidiría el destino de dos civilizaciones. El sol se ocultaba detrás de las colinas, y con él, un giro inesperado de los destinos parecía ofrecer un respiro.

Una invitación había llegado al campamento griego: un banquete. No una trampa, ni una burla. Solo un festín.

Agamenón, rey de los griegos, observó el mensaje en sus manos con la mirada fría de un hombre que no confiaba ni en su propia sombra. La reina Hécuba había ofrecido a los griegos una cena de tregua. Los dioses se burlaban de ellos; ¿no era esa la guerra por la que tanto habían luchado? La incertidumbre de la noche lo inquietaba, pero la curiosidad también lo empujaba. Por un momento, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, no todo tenía que terminar en sangre.

La hoguera del banquete ardía, y la fragancia de la carne asada se alzaba como un canto irresistible. Los guerreros se acercaron lentamente, sus rostros serios, pero con la tensión de los días de lucha aliviada por el aroma de la cena. En el centro, una mesa con deliciosos souvlakis y giros, manjares que tanto apreciaban tanto los griegos como los troyanos: tierna carne asada con especias, rodeada de pan de pita, verduras frescas, tzatziki y aceite de oliva. Un lujo de la paz, antes de la sanguinolenta guerra.

Agamenón avanzó con paso firme y calculado. La reina Hécuba, con una sonrisa tranquila pero reservada, lo recibió. "Un banquete antes de la batalla, para aliviar el ánimo", dijo, su voz cargada de un significado que Agamenón no pudo descifrar.

"Lo que sea que ocurra mañana, al menos podremos recordar que comimos juntos en paz, aunque solo sea por un momento."

Agamenón la miró fijamente. Los ojos de Hécuba reflejaban algo más que diplomacia. ¿Era misericordia? ¿Era un juego de los dioses? Pero decidió que no importaba. La guerra se desataría al amanecer, pero esta noche, solo esta noche, comerían como humanos. Tragó un suspiro y se sentó.

Cerca de la mesa, Aquiles, el hombre que pocos podían mirar a los ojos y menos aún desafiar, observaba el banquete con desconfianza. El olor del souvlaki no lo convenció. “No sé si esto es una burla o una bendición", murmuró entre dientes mientras su mirada se mantenía fija en las llamas. Finalmente, tomó un trozo de pan y lo sumergió en aceite de oliva. "Tal vez los dioses jueguen con nosotros, pero que se acomode el estómago antes de la carnicería de mañana", dijo alzando una copa de vino, con una expresión amarga en el rostro.

En la esquina opuesta, Paris y Helena compartían un instante de calma, tan ajenos a la inminente guerra que parecía que el tiempo se hubiera detenido para ellos. "Si tan solo pudiéramos vivir en paz...", pensó Paris mientras mordía un trozo de carne asada. Helena le sonrió, pero en sus ojos brillaba la tristeza. Sabía que el destino ya estaba marcado para ellos, y que esa paz era tan transitoria como el viento.

Menelao, el rey que había sufrido el rapto de su esposa, se acercó a la mesa con el corazón aún lleno de ira. No podía quitarse la imagen de Paris y Helena de su mente. Sentado junto a Héctor, el noble príncipe troyano, dejó escapar un resoplido de desdén. "Es extraño, ¿no?", comentó con un tono helado.

"Comer juntos antes de lanzarnos al campo de batalla, como si todo esto fuera una burla. Como si fuera un juego."

Héctor lo miró, y por un instante, los ojos del guerrero troyano mostraron una serenidad profunda. "Tal vez, Menelao", dijo con tranquilidad, "lo que importa es que, aunque seamos enemigos, seguimos siendo humanos. Necesitamos comer, necesitamos descansar, y tal vez, solo tal vez, necesitamos recordar que, más allá de las espadas y el odio, aún hay algo más que lucha por nosotros: la vida."

La conversación continuó, pero en el aire flotaba una sensación de que el futuro de ambas civilizaciones ya no podía cambiar. La batalla de mañana, aunque inevitable, no podía borrar lo que se compartió esa noche. Las historias fluyeron entre bocados de carne y tragos de vino: Aquiles relató, con un tono grave, las advertencias de su madre, Tetis, quien le había hablado sobre la gloria y la muerte. Héctor, con la voz firme, recordó los días de su juventud, cuando los torneos en Troya se resolvían con gestos heroicos, no con tristes masacres.

Pero entonces, en medio de la conversación y la tensión, algo inesperado ocurrió. Pátroclo, el querido compañero de Aquiles, se levantó en silencio, su rostro ligeramente iluminado por el resplandor de la hoguera. Los guerreros, tan centrados en sus pensamientos, ni siquiera notaron que él se apartaba ligeramente de la mesa. Sin decir palabra, comenzó a moverse con una gracia que contrastaba con la rudeza de la guerra que los rodeaba.

Pátroclo comenzó a danzar, una danza griega simple, pero llena de energía y emoción, la syrtos. Una danza circular que se movía con una cadencia suave pero firme, al ritmo de los tamboriles invisibles del alma. Los ojos de los griegos se fijaron en él, primero sorprendidos, luego cautivados. Los movimientos de sus pies eran fuertes, pero fluidos, como si cada paso fuera una liberación, un grito sordo de esperanza antes del final. Sus brazos se levantaban, sus pies marcaban el suelo, y la fuerza de su espíritu parecía desprenderse de su cuerpo.

Aquiles, que jamás había sido propenso a la suavidad, se quedó en silencio, observando a su amigo con una mezcla de admiración y tristeza. En un gesto espontáneo, comenzó a seguir el ritmo con una copa en la mano, mientras algunos de los otros guerreros se unían poco a poco, casi sin pensarlo. La danza se expandió, los griegos se unieron a él, uno por uno, perdiendo el miedo, olvidando por un momento la furia de la guerra.

La hoguera chisporroteaba, las risas comenzaron a romper el silencio, y por unos momentos, la música de la vida pareció superar el rugido de las espadas. Incluso algunos troyanos miraron hacia el fuego, sorprendidos por la visión de los guerreros griegos bailando.

Helena, viéndolo, murmuró a Paris: "Si al menos pudieran ser tan libres siempre, sin la espada sobre sus cabezas... ¿quién sabe qué podríamos haber sido?"

Paris la miró, su expresión sombría. "Quizá este sea el último regalo de los dioses, Helena. Una tregua, aunque sea por esta noche."

La danza de Pátroclo fue, por un breve instante, el respiro que todos necesitaban. Una liberación temporal antes de la inevitable tormenta.

La noche avanzaba, y con ella, las estrellas sobre la llanura parecían observar el extraño ritual: dos ejércitos reunidos por el destino, pero separados por una guerra cruel. A medida que los últimos vestigios de la comida desaparecían y los griegos abandonaban su danza, los guerreros se retiraban lentamente, conscientes de que el amanecer traería consigo el inminente rugido de las espadas.

"Nos veremos en el campo", dijo Agamenón, levantando su copa, la mirada fija en Héctor, el hombre al que tal vez tendría que matar al día siguiente. "Que sea lo que los dioses decidan."

La voz de Hécuba, baja y serena, se unió a las palabras de Agamenón: "Que los dioses decidan, y que, al menos en el recuerdo, esta noche haya sido nuestra verdadera victoria."

— texto de ficción y artes criados por Rodrigo Troitiño Salvator (Troito)

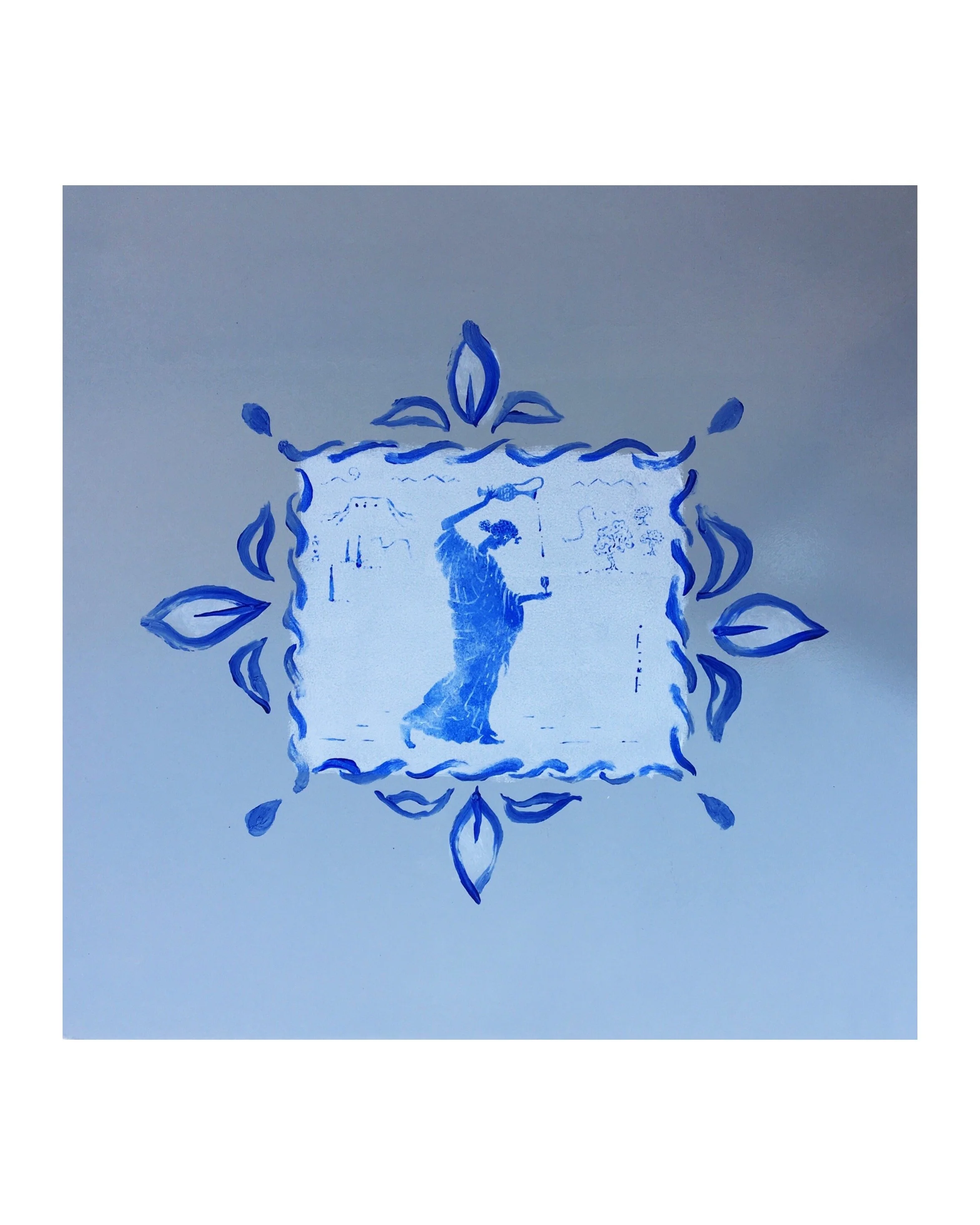

Griegos, Troyanos, Souvlaki y Giro — 2020

Esta serie de pinturas en acrílico sobre papel y metal -pinceles y plantillas- explora la fusión entre las antiguas tradiciones griegas y los placeres sensoriales que definieron su cultura. Creadas especialmente para un restaurante en Stoupa - Grecia, en el sur de la Península de Peloponeso, estas obras buscan capturar la esencia de la región reflejando la alegría, la camaradería y el espíritu festivo que caracteriza tanto a la gastronomía como a la danza en la vida cotidiana griega. En este contexto, las piezas se convierten en un homenaje visual a la rica tradición local, invitando a los comensales no solo a saborear los sabores auténticos de la región, sino también a sumergirse en la experiencia sensorial completa que la danza y la comida evocan.